近日,香港中文大学语言学及现代语言系讲座教授、博士生导师潘海华教授应邀来文学院进行系列学术交流。

10月23日,潘海华教授与我院现代汉语教研室、古代汉语教研室、语言学教研室、对外汉语教研室的老师就2024年国家社科基金项目申报(语言学方向)进行了座谈。潘海华教授向我院教师介绍了项目申报的选题策略以及论证方法,并通过实际案例分析使教师们对申报过程和选题倾向有了更为清晰的认识。

潘海华教授还就语言学研究的前沿问题进行了解读,提醒教师们在选题过程中要关注语言学领域的热点,发挥学科优势,提高申报成功率。参与座谈的教师就相关问题与潘海华教授进行了深入探讨。

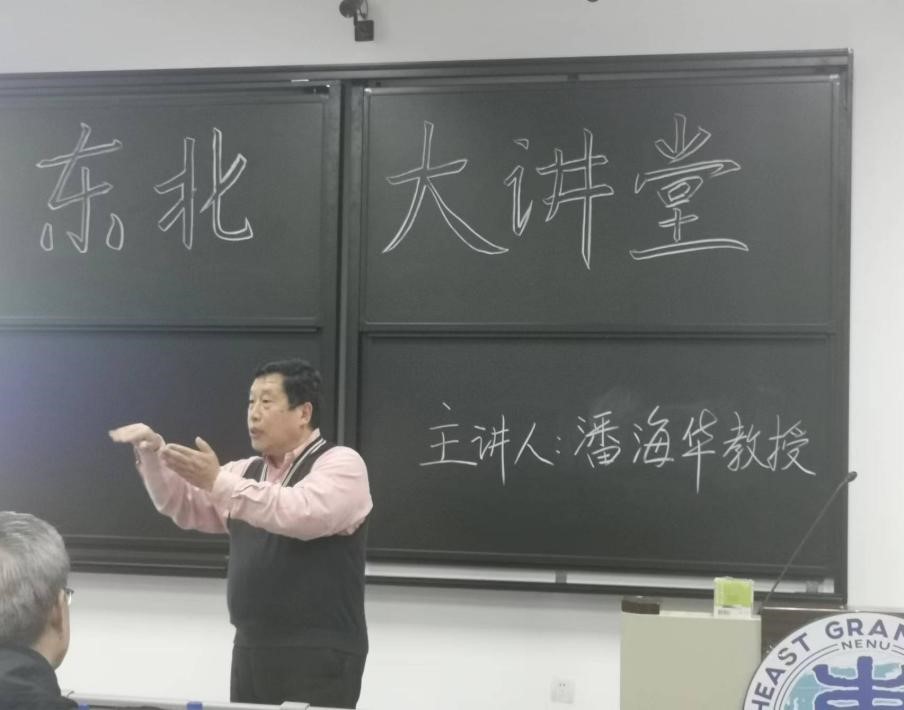

10月25日,潘海华教授做客我校“东北大讲堂”,为师生带来题为“论‘名动包含’说的理据及其存在的问题”的学术报告。本次报告受到东北师范大学哲学社会科学高水平学术交流基金项目资助,由我校社科处与文学院联合举办,文学院副院长赵强教授主持。活动线上线下同步进行,校内外师生两百余人参加。

词类问题是汉语研究的热门话题。对于汉语词类的划分学界有不同认识。潘海华教授就近些年流行的“名动包含说”的合理性及可能存在的问题进行分析。潘海华从语义角度出发逐一论证支持“动词性成分是指称语”的四个证据所存在的问题。他指出,能够充当话题的成分不只是指称语,因此不能根据动词能充当话题认为其是指称语;英语中ing形式是区分主要动词与次要动词的手段,主宾语位置上的动词ing形式不一定经历指称化;动词“是”后的成分不一定具有指称性;汉语允许不同句法类别的成分并列,只要求并列的各成分具有相同的语义类型;汉语动词可以指称事件,此时它与指称个体的名词形成平行而非包含关系。因此,现有的证据不足以证明“名动包含说”成立。

互动环节,与会师生针对潘海华教授的讲解展开了踊跃提问,就相关学术问题进行了热烈地交流和探讨。图书馆馆长吴长安教授代表学校为潘海华教授颁发了“东北大讲堂”讲座纪念证书。

10月26日,潘海华教授做客文学院“学术捭阖名家讲坛”,作了题为“修饰语量化中的相对量化和绝对量化——探析‘常常’和‘往往’的语义”的学术报告。活动由我院张建教授主持,文学院、国际汉学院相关专业师生及吉林省语言学会的部分教师听取了报告。